透视深圳1-10月舆情榜:热点舆情事件过半处理不及格

2015-11-23 来源:南方都市报

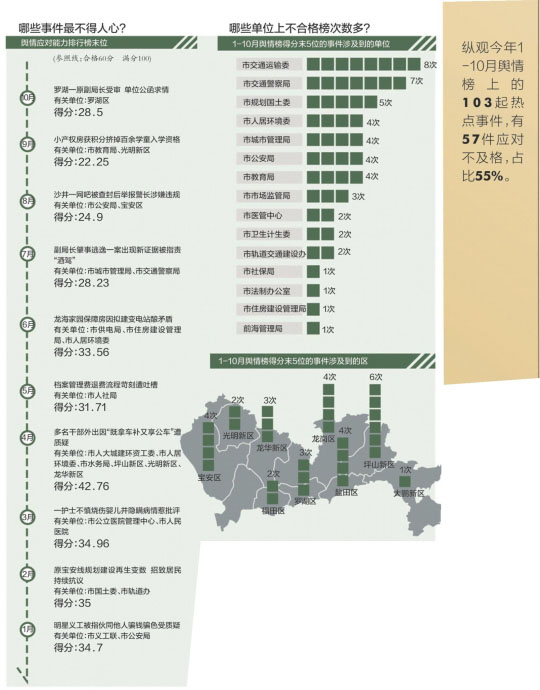

两天前,深圳市10月网络舆情应对能力排行榜发布(以下简称“舆情榜”),“罗湖一原副局长受审 单位公函求情”事件的处理得分最低,相关单位对事件的响应速度、信息发布、网络引导、应对成效各项加起来仅28 .5分,离60分合格线相去甚远。纵观今年1- 10月舆情榜上的10 3起热点事件,有57件应对不及格,占比55%。哪些事件“最不得人心”?又都牵涉到哪些部门和单位?

迄今为止,舆情榜上得分最低的是9月公布的“小产权房获积分挤掉百余学童入学资格”,仅22.25分,相关单位有市教育局和光明新区。涉事单位的“机构行为”得分和“网络引导”得分分别只有3.5和3.38(两项的满分都是20分),意味着这些单位没有积极处置、有效改进、长效完善的措施,同时也未能根据网络特点进行舆情研判,有针对性地答疑解惑。

如果把1-10月舆情榜每月榜单上得分最低的5个事件排列出来,就能得到一个“不合格榜单”。从不合格榜单的情况来看,城市交通领域出现的舆情热点是最多的,从8号线建设迟缓到路边停车收费系统被吐槽,小汽车限购措施等,引发的争议都比较大。市交通运输委也就成为不合格榜单上出现次数最多的单位,共8次。此外,市交通警察局也曾7次出现在舆情榜处理不合格事件中,市规划国土委则有5次,市人居环境委、市城市管理局、市公安局、市教育局都有4次,市市场监管局则有3次。

就各区来看,1-10月“不合格榜单”涉及到的区次数最多的是坪山新区,共有6次,宝安区、盐田区、龙岗区各有4次,罗湖区、龙华新区则有3次。其中,坪山新区在4月表现比较吃紧,既与得分最低的“多名干部外出因既拿车补又享公车遭质疑”事件有关,同时又因在“坑梓街道一公务员被情妇举报”中的处理不理想而被打不合格。

舆情处理得失分析

弹 “宜停车”遭吐槽官方沉默错失回应良机

深圳路边停车收费系统———宜停车自去年开始试行,前期遭到大量质疑,主要是针对收费的合法性问题。同时早年路边停车收费突然夭折大量停车卡未退费的旧事被重提。“新仇旧恨”叠加引发舆论持续反弹。

随着政策正式实施,路边停车收费的负面话题逐渐增多。3月份开始,多篇帖文吐槽路边停车收费系统,4月份,网民直指为“收费陷阱”把数月以来积蓄的舆论势能倾泻而出,酿成了本地月度最热门舆论事件。

对此排行榜批评称,有关部门沉默一月有余,错失了回应最佳时间。一直到全面引爆,还在援引法规政策来作为辩护。最后众怒难犯,才迎合需求,有所妥协,使舆情降温。

针对这一事件的应对,排行榜就认为,民生业务较多的涉事机构必须时刻保持对舆论动态的关注,当问题出现的时候,能用针对性的措施“击中要害”,有效缓解舆论压力。

可以作为对比的是,进入到9月,央视焦点访谈栏目再度曝出“宜停车”是“停车难”,但并未获得早前网帖发布时引发的关注。

排行榜就认为,在央视“焦点访谈”报道“宜停车”诸多不便后舆论场较为平和,一方面是市交委对报道中提出的问题逐个进行解释及说明,回应得当。另一方面是备受市民诟病的问题已经逐步得到改善,市民的“痛感”不如前期那般强烈,使得批判的声音没有上升为主流民意。

居住证新政实施前未做好预判

对于居住证新政的埋怨之声,从6月实施持续至今,其中又因为与限牌等政策混杂一起,衍生出更为复杂的问题。

另一今年实施的新政则是居住证条例,该条例于今年6月1日实施。新政可以让非深户办理居住证将享受到多项公共服务。但是在实际申办的过程中,不少市民遭遇了居住登记信息无法查询、旧证换新遇障碍、特殊人群无法办证等问题。

如深圳出现了一部分市民通过资格审查竞拍到了车牌,但是在车辆上牌时,却因为居住证新政在6月实施,出现了旧居住证因各种原因失效又无法办理新证的问题,导致拍了牌买了车却因为居住证失效而无从上牌的窘境,对部分市民生活财产影响较大。

对此排行榜评价称,新版居住证本意是惠民,但在实际操作中却引来负面评价不断。如果官方一开始就对新旧系统衔接中可能出现的问题进行预判和准备,后期舆情应对就不会太被动。

小汽车限购政策实施后“面对压力缄口不言 可惜”

纵观前十个月,多次公共政策的调整引发了舆论的广泛关注。这包括小汽车限牌引发的后遗症、宜停车新政后续反响、居住证新政实施等,而这三起事件的应对都被排行榜评价为“不及格”。

去年12月29日下午,深圳突然宣布实施小汽车限牌。当晚,由交通执法、市场监管和税务部门组成的联合行动组在全市范围内开展存量车清理备案工作。

新政实施,往往意味着一系列配套政策的出台。20 14年12月31日,市司法局、市交委、市交警局共同发布了《关于小汽车增量调控管理所涉公证事项的通告》,明确了关于车辆限牌后的公证程序。由于大量的公证需求,公证部门被挤爆,出公证书效率慢,引发民怨。

排行榜的评价称,突然颁布限牌令,政策“大转弯”让业界及市民猝不及防,与之前反复申明的“不限购、不限行”对照,公信力备受考验。而在后续配套政策上,面对庞大的利益受影响群体,涉事机构预案准备不足,缺乏对舆论风向的敏感性。

排行榜批评称,前期基本上没有紧盯舆论动态,对市民焦虑、怨气和不满不为所动。等到民情汹涌,涉事机构才被动应对,但效果有限。最可惜的是面对压力突然缄口不言,给敏感的舆论氛围增调了恐慌因素。对于公证上牌这样影响甚广的政策,对预期的舆论风险不能麻痹大意,应制定成套预案,否则难免慌张失措。

赞 二线关改造方案注重民意互动

6月4日21时,深圳二线关口交通改善全面启动,南头、布吉关车检通道连夜被拆除,引发针对改善工程效果、二线关存废等问题的热议。深圳市交委在处置这一事件中同样应对有方,注重搜集民意,注意与民意互动,获得了较高的评分。

6月6日,媒体报道指两个关口不同程度存在关外车道多,入关后车道收窄等情况,拆除行动或对交通拥堵改善效果有限,有的网民认为拆关难以治堵,应转变城市发展理念。部分网民则呼吁保留部分建筑作为纪念。6月5日,@金心异南方评论 称:据说已经拆除完毕。甚感痛心!可选择一个对交通影响不大的,比如同乐关,建成“二线关博物馆”。

而在6月16日,媒体报道称,同乐关联检楼已明确将保留,并在此基础上建设纪念公园和二线关博物馆。

对此排行榜评价称,“市交通运输委主动呼应民意,采纳了建立二线关博物馆等建议,赢得了较为正面的评价。”对衍生出来的二线关改造问题的处理,排行榜评价认为,二线关改造方案“二易其稿”,经历了两次征求意见。涉事机构在此过程中,开门纳言,既吸纳专家的专业知识,又参考市民的建议,透过多种媒介平台与专家、市民进行多回合的深入互动。根据征集到的建议,涉事机构对方案进行了多次优化,公开透明的决策方式让二线关改造方案获得了越来越多的民意支持。

早晚高峰限行 实施前预热充分

今年2月2日,深圳启动工作日早晚高峰限外令,此政策系限牌政策的一部分,限牌政策引发的余恨未了,限外令可谓再添新仇,这被排行榜认为,民意基础较为薄弱,但应对得法。

不过这一舆情的应对却被打了高分。对此排行榜评价称,深圳交警一个月前便开始预热,后通过新闻发布会,微博实时互动释疑,官网发布详细通告等方式,循循善诱,准确把握了舆论的主导权。

再者,深圳交警此次并未将“罚款”作为主要处罚手段,宽限性的政策疏释了“以罚代管”的矛盾点,网民更多理性探讨“该不该限”,民意支持有所回温。交警部门的应对策略可以称得上有根有据、有理有节,临乱不慌,完全掌握了主动。

实际上,2012年5月26日凌晨,深圳发生“跑车男夜载三女醉驾飙车连撞两的士致三死”的重大车祸。在这场事故中,豪车、美女、贫家子、富二代、醉驾、飙车、逃逸、电动车等社会高度关注的关键词糅合,加上各种巧合与偶然,将矛盾聚焦在深圳交警身上,因公众和媒体质疑事故中有顶包行为,一个交通事故,瞬时演变为一场公共事件。

深圳交警派出50余名警力侦办,连续3天召开3场新闻发布会,并通过官微及时公布案情进展,拨开了疑云,赢得公众的理解。深圳大学传播学系副主任孙海峰认为,整个事件过程称为舆论和公权互动,进而推动事件进展和信息公开的一个良好范本。自此事件开始,深圳交警在处置多宗舆情时已是应对有方。

链接

深圳市舆情应对综合协调中心已挂牌

今年9月22日,“深圳市舆情应对综合协调中心”挂牌成立,深圳市委常委、宣传部长李小甘,副市长、公安局局长刘庆生共同为中心揭牌。这表明深圳市舆情应对再度“升级”。

市委宣传部将深圳原有的“网络舆情应对统一指挥平台”项目进行整合改造,制定了《深圳市重大舆情应对工作方案》,成立了重大舆情应对工作领导小组,并组建“深圳市舆情应对综合协调中心”,负责指挥平台的运行。

据悉,成立后的“深圳市舆情应对综合协调中心”,将以集新闻宣传、新闻发布、舆情分析等多功能为一体的指挥平台为目标。协调中心在明年上半年将搬入新址,开展二期工程,对主要功能进一步升级扩充,把城市视频资源接入指挥平台,并与公安、通管等单位充分实现资源共享。(来源:南方都市报 作者:李亚坤)