面对校园暴力过半学生不愿说

2015-7-23 来源:南方都市报

校园暴力案件偏向于低龄化、团伙化,且当事人缺乏法律意识。施暴者往往认为自己因未到法定年龄,不会被判刑。

成绩不好的学生被边缘化,得不到正常的关注,会通过拉帮结派,在小群体中互相寻找“非主流”的认同感和自我价值认知。

2015年4月24日,福建漳州北斗中学一名女生,被以前的同学殴打,扒上衣、拍照片,被打女生全程没有喊过一声“救命”;2015年7月14日,广东惠州12岁男孩被外校学生勒索殴打一个学期,不敢跟家长说,跟同学们借钱给勒索者;2015年7月16日,江苏宿迁一名初二男生因为和同学有矛盾,被同学带人殴打致命;深圳一些家长也反映发现孩子身上有伤,但孩子并未讲过被打的事……连续发生的校园暴力事件,不禁让人心痛,孩子长大真不容易。那么,如果发现孩子持续遭遇校园暴力,你会怎么做?南方都市报联合大粤网展开调查发现,当小孩遭遇校园暴力时,深圳家长更愿意教孩子报警。但是,同时也有很多家长认为“很多暴力事件都是未成年人施暴,因未造成严重事故,最终只是被警方教育了事,难有警示作用”。

学生 过半人被欺负后不愿主动讲

根据调查分析,在自己小孩或者朋友、同事小孩身上发生的暴力事件中,被欺负的孩子自己主动讲出来的,仅占24.11%,而孩子没有主动说,家长无意间发现后追问到的则占了50 .36%。

这一点,不管是严重的校园暴力,还是未造成严重后果的,很多被欺负的孩子,确实不太会主动告诉家长。儿子在西乡读幼儿园的“妍”说,她的儿子也老是被欺负,而且不喜欢说,“有时我发现他身上有伤了,问他他还说假话呢。有次我看他牙肉烂了,问他为什么会烂,他说是上火,后面又问,他才说是同学打烂的,老师教他说上火弄烂的。”她说,还有一次,她看到儿子脸上有伤口,问儿子,儿子说是自己不小心弄烂的,她再追问,儿子就说“你别问了”,她继续追问,儿子才说是××弄伤的。不过,这些伤都不算太严重,她也就没有太较真。

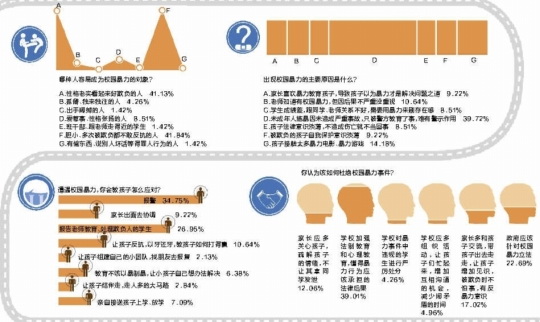

调查显示,常见的校园暴力主要是殴打、身体攻击,占了57.45%,其次就是歧视、言语攻击、嘲笑、揭隐私等非暴力行为,占了24.11%。

家长:虽报警但认为警示作用不大

调查显示,在社会上普遍认为的7个导致出现校园暴力的原因中,受访者认为最主要的原因是“很多暴力事件都是未成年人施暴,因未造成严重事故,最终只是被警方教育了事,难有警示作用”,占了39.72%。排名第二位的是“当事孩子接触太多暴力电影、暴力游戏”,占了受访者的14.18%。

但矛盾的是,在“如果你的小孩遭遇校园暴力,你会教孩子怎么应对?”这一问题中,34.75%的受访者选择了“报警”,位居第二的选择是“报告老师,让学校教育、处理欺负人的学生”,占26.95%。

面对家长这种矛盾心理,广东众诚律师事务所律师陈宏辉说,对校园暴力的处罚不应单纯地以刑法的规定来理解,其他法律、法规也规定了相应的惩罚措施。如我国《未成年人保护法》规定,对于在学校有严重不良行为的未成年学生,如果父母或其他监护人无力管教的,可将其送往专门学校接受教育。《预防未成年人犯罪法》规定,未成年人有多次殴打他人等严重不良行为且构成违反治安管理行为的,由公安机关依法予以治安处罚等。

专家说:评价机制“跑偏”孩子难获认同

针对近期发生的一系列校园暴力事件,记者采访了深圳市心理咨询行业协会会长、心理学特级教师蒋平、广东众诚律师事务所律师陈宏辉,希望从心理和法律层面进行解读。

在他们看来,校园暴力的发生,根本上来说是对未成年人道德教育、素质教育、法制教育等的缺失。尤其是素质教育,追求高分、名校的社会评价机制,使得一些考试成绩不太好的学生,难以获得家庭、学校、社会认同。

陈宏辉说,校园暴力的案件时有发生,有些触目惊心。这些案件偏向于低龄化、团伙化,且当事人缺乏法律意识。施暴者往往认为自己因未到法定年龄,不会被判刑。

从心理学角度,蒋平通过和众多青少年接触也发现,因为学校管理严格,类似的校园暴力在深圳市区并不太常见。不过,校园里打架倒是时有发生,其中重点中学少一点,普通中学多一点。

蒋平说,学生人格发展是否健全、自尊水平、自我价值认同是否到位,和家长、老师、同学的评价密切相关。在目前这种中考、高考评价机制下,对学生的评价,更多依靠学习成绩的好坏。学习成绩好的孩子,从小被父母呵护,被老师表扬,自尊心较强,能很好地遵守校纪校规,形成了良好的道德行为习惯;但是,学习成绩不好的学生,如果回家后又得不到认同、找不到成就感,快乐水平就会降低。这种情绪如果得不到正确引导,就容易用非正常手段排解。孩子会通过拉帮结派,在小群体中互相寻找“非主流”的认同感和自我价值认知。陈宏辉也说,成绩不好的学生被边缘化,得不到正常的关注,就会从其他方面寻求关注,如打骂其他同学。

同时,两人都认为,现在影视等文化作品中对暴力事件的描述,也会引得青少年有了英雄情结,从而去模仿、学习;而家长工作忙、单亲家庭、留守家庭、家长自身道德水准不够高的情境,也会使得孩子不能享受父母应给的关爱,难以形成自我价值认同。

此外,受到社会不良团伙的渗透,认知能力还不成熟的孩子也会受影响;蒋平说,极端校园暴力事件,也可能和孩子自身心理健康出了问题有关,孩子的人格模式、情绪管理水平不完善,看问题比较偏激,处理问题能力弱,不会通过正常途径解决,以至于在遭到挫折时,因处于激情心理状态而非理性地处理问题,导致恶性校园暴力事件的发生。

蒋平同时认为,我们教育本身,也存在问题。现在,学校、家庭的教育,关注点大多在孩子的学习成绩,而对孩子情商的提高,管理情绪、处理矛盾冲突的能力,学习如何与人为善、赞美别人等方面并不太关注。这也导致孩子遇事时不知该如何应对。

支招:让孩子知道成功有很多种

那么,如何预防和减少校园暴力出现?

蒋平说,最关键的在于加强家庭科学教育。他认为,家庭教育是两个家长管一个孩子,但在学校,一个老师管理几十个孩子,相对而言,家庭教育更有效率。所以,父母要多关注孩子的心理健康;加强“法律底线、道德底线、家庭学校规则底线”三线教育;建立学生全方位的成功观,让孩子知道除了学习外,成功还有很多种途径;同时,家长要多倾听,让孩子把话讲完,多理解孩子的情感和内心需求。

学校方面,也要加强心理健康教育,配备心理老师,开设心理健康课程;对于一些暴力事件高发人群、心理、品德品质不好的学生,要通过班级进行排查和重点关注。

在宏观方面,中、高考教育制度也需要改变,大的指挥棒一变,从上到下的教育模式就会改变。不然,如此看重考试成绩的教育模式,很难改变现有的评价机制。陈宏辉也说,学校应以教育学生思考和解决问题的能力为重点(素质教育),摒弃那种以分数为导向的教育理念,对不同的学生都要给予关注。对一些会读书、成绩好的孩子,不要过于宣扬(教育主管部门曾明令,学校不准设什么重点班,不准宣扬升学率),对一些成绩不好的学生,要注重学习方法和行为习惯的培养,培养学生的学习兴趣,处理解决问题的能力。

当然,如果已经发生了校园暴力事件,蒋平说,学校一定要从人性化的角度看问题,不能一味地指责孩子,校园暴力当事人既是问题人,也是需要帮助的人,要多关注孩子的心理健康,拯救他们,反思成人、家庭、社会存在的问题。同时,也要对所有听到、看到校园暴力事件的孩子进行心理干预。

防范校园暴力,请做好这些

教育业内人士也给了一些防范校园暴力的建议:

●不要怕,若双方势均力敌,可用语言警示对方,但避免恐吓对方,以免激怒对方。

●及时报告。遇到勒索、敲诈后要及时向学校、家长报告,给对方以惩戒。

●要搞好人际关系,强化自我保护意识。

●学校、家庭一起保护孩子。

●要慎重择友,朋友受暴力侵害,不宜煽动其找人报复。

●转化后进生,切断社会不良分子对在校学生的骚扰。

(南都记者 夏文格)

GDSQZX.COM.CN